放送1000回記念 聞かせて! 育児のモヤモヤ全国アンケートスペシャル! 前編

「すくすく子育て」放送1000回を記念して、「子育てでモヤモヤしている悩み」を全国のパパママにアンケート。1000人以上のリアルな声が寄せられました。さらに丸山桂里奈さんが、特性のある子どももその子らしく過ごせるという幼稚園を訪問。子育ての悩みも喜びも、みんなでシェアしましょう。

専門家: 大日向雅美(恵泉女学園大学 学長) 汐見稔幸(東京大学 名誉教授/教育学・保育学)

「すくすく子育て」のこれまで

育児情報満載の子育て応援番組「すくすく子育て」は2003年4月に誕生して22年がたちました。

スタート当時は、番組の内容にそったガイドブックが毎月出ていたんですよ。

それから22年、パパ・ママの悩みに多くの専門家が答えてきました。

歴代の番組MCは、子育て真っ最中のパパとママ。

バトンをつなぎながら、ついに放送1000回を迎えることができました。

今回の専門家である大日向雅美さんと汐見稔幸さんも、番組が始まったころからずっと悩める親たちにアドバイスを送り続けています。

―― 大日向さん、思い出がたくさんあるのではないですか?

大日向雅美さん 最近いろいろなママ・パパに、「子育てのときに『すくすく』を見てました。その子が今、社会人になったんです」「就職が決まりました」と言われます。それぞれのおうちが22年間、この番組と一緒に生きてきてくれたのだなと思います。歴史を感じますね。

―― 汐見さん、長く続いているのは、パパ・ママの悩みが尽きないということですよね。

汐見稔幸さん 子どもの数が少なくなってくると、悩みは減るのではなく、かえって増えているのではないかと思います。小さな子どもに親はどうすればいいのか、子どもが少ないほど親にかかってきますよね。

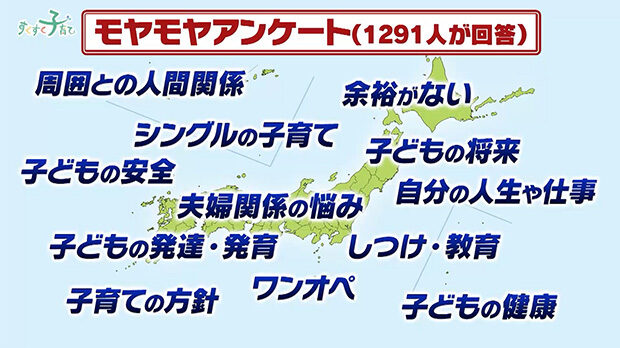

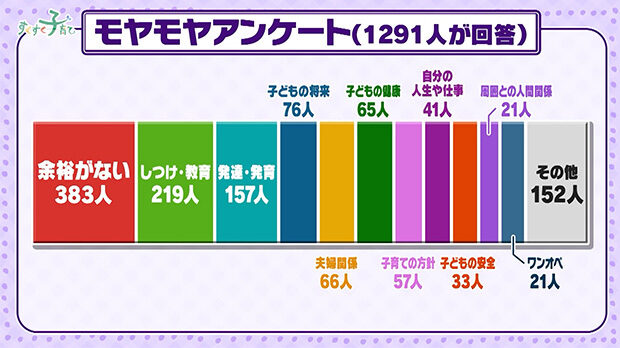

「すくすく子育て」モヤモヤアンケート

今回、日本全国1291人のパパ・ママからさまざまな悩みが寄せられました。

この中から、特に多かったモヤモヤに注目していきます。

余裕がない

まずは「余裕がない」。アンケートでいちばん多かった答えです。

大日向雅美さん 「余裕がない」がいちばん気になりますね。社会全体が余裕をなくしていますが、特に子育てに関わっていると、余裕のなさが典型的に一気に出てくると思います。

パパ・ママたちの声

番組ではアンケートのほか、全国のパパ・ママにインタビューしてきました。リアルな声を紹介します。

💬自分をいたわる時間、自分を見つめ直す時間、そういう余裕がないですね。(熊本県 お子さん5人のママ) 💬時間が倍あったらいいのにと思います。(北海道 お子さん3歳・2歳5か月のママ) 💬子育てに追われて、夫婦でデートなんて何年もしてません。(滋賀県 お子さん2歳4か月・6か月のパパ) 💬子どもが「構って」となるので、自分のやりたいことをする時間を作るのが難しくなりました。(北海道 お子さん6歳・2歳1か月のママ) 💬男性の育休も増えてきたと思いますが、時短勤務にも力を入れて欲しいです。(滋賀県 お子さん2歳6か月のママ)

「時間がない」だけでなく、こんな社会的背景も・・・

💬物価高で収入がおいつきません。ギリギリではないけど食べていくのに必死で、子どもに我慢させているかなと思う。(福岡県 お子さん8歳・2歳7か月のママ) 💬親と一緒におむつなどの買いに行くと「高っ!」と言われます。お金があるなら子どもが4人欲しいけど…。(滋賀県 お子さん7か月のママ) 💬小学校から大学まで考えると、どれくらいお金がかかるのか…。(北海道 お子さん8か月のパパ) 💬子どもには栄養があるものを食べさせたいし、子ども中心で親はぜいたくできません。子育てで精一杯なので、老後のお金は…。(高知県 お子さん2歳11か月・1歳2か月のママ) 💬心に余裕が出るのは不安材料がないこと。不安材料はお金がないこと。(石川県 お子さん4人のママ)

アンケートにはこんなことも書かれていました。

✉ お金も時間もない中で、生活を回せる気がしない。本当は子どもを預けず家で面倒をみたいのに、お金がなくて働かないといけないのが悔しい。いろいろ足りてない親で申し訳ない。 (埼玉県 お子さん10か月)

✉ 日々家事、育児をうまくまわせない! 紙に書き出すとやることは少ないのに、なぜかいつも寝かしつけまであくせくして、子どもと遊べず、向き合ってない。いつも何かに追われている。私はいったい何に追われているの? (東京都 お子さん2歳11か月)

大日向雅美さん 大変そうですね。今、子育てに時間が吸い取られるように、親が夢中にならなくてはいけない時代になってきています。「いつも追われている」という声に、胸が痛みます。物価高は今の時代の特徴ですね。自分ひとりなら、何とかなると思えても、子どもに栄養を、教育の機会をと考えると、お金のなさは本当に切なく、心の余裕まで奪われていくと思います。

気持ちに全く余裕が持てない

ここで、気持ちに全く余裕が持てないという悩みを紹介します。

(熊本県 お子さん6か月のママ)

誰かに聞ければ「みんな同じ」と納得できるけど、その機会が少ないのです。パパはよい相談相手だけど、ママ友と悩みを共有したい。でも、保育園の親たちは忙しそうで声をかけることをためらいます。ママ友作りのマッチングアプリで相談相手ができたこともあったけど、引っ越しでめったに会えなくなって。誰かと話すだけで気持ちに余裕が生まれるのに、それさえ難しい現状です。

(福岡県 お子さん2歳11か月・1歳4か月のママ)

大日向雅美さん 今の時代は孤立と孤独が一気に来ていると感じます。例えば、地域によって子どもがいなかったり、そもそも人がいなかったり、触れ合えないのは孤立です。孤立状態での子育てはつらいですよね。一方で都会などでは、人はたくさんいて支援センターもあるけど、ママ友がいてもとても気を遣って、みんなが忙しそうでゆっくり話せない、話しても傷つけちゃいけないと思う。これが孤独です。

汐見稔幸さん 今、何でも本音で相談できる友達をつくるのが難しいのかもしれません。例えば学校で、本音を言うと自分だけ目立っていじめられるのではないかと思い、あまり言わないようにしようと考えながら育ってきた。学校を出ても、本音を言える友達ができない。そのような人が増えている気がします。

りんたろー。さん(MC) ベビーカーで外出したとき、「あら、何歳?」「かわいいね」と声をかけられることがあります。そんな何気ないやりとりでも、心が軽くなるように感じます。そういうことも減ってきているのかもしれませんね。

しつけ・教育

アンケートで2番目に多かったのが「しつけ・教育」です。

汐見稔幸さん 今の時代も、これからもっと難しくなるのは、しつけ・教育ではないかと思います。

パパ・ママたちの声

パパ・ママのインタビューを紹介します。

💬私が怒り過ぎたことで、子どもが自分の活動や行動に萎縮していないか心配です。(高知県 お子さん6歳・3歳・1歳9か月のパパ) 💬「怒ったらいけない論」など、いろんな論があって、結局どうしたらいいのかわからない。(滋賀県 お子さん9か月のママ) 💬今、叱らない育児もはやっているし、何が正しいのかよくわからない。(福岡県 1歳6か月のママ) 💬よくネットなどで「自己肯定感を育てる」と見ます。子どもの行動を否定してはいけないと。でも、子どもが天候や気温に合わない服を選ぶときもありますよね。否定せずに、その服で外に出していいのか考えてしまいます。いっとき敏感になっていました。(滋賀県 6歳・4歳・2歳4か月のママ)

さらにアンケートには、こんなモヤモヤも寄せられました。

✉ ひとさまに迷惑をかけない子になってほしいとあれこれ言ってしまうが、過干渉としつけの違いがわからなくなってしまう。 (広島県 お子さん8歳・2歳7か月)

✉ 私もパパも昭和に育った人間。いろんなことがアップデートされているのはわかっていても、子育てで口から出るのは昔自分が言われていたようなことばかり。自己嫌悪になることが多くなってきてため息ばかり。 (愛知県 お子さん9歳・5歳)

りんたろー。さん(MC) どれも共感しちゃいますね。

丸山桂里奈さん(MC) 叱ると怒るの線引きがわからなくて難しいです。

大日向雅美さん しつけや教育は、たったひとつの正解ではなく、子どもや自分、家庭環境に合わせてカスタマイズしていくことが必要です。日本では、ひとつの答えを正解という勉強が長く続いてきたと思います。でも答えにたどり着くにはいろんな組み合わせがあります。子どもを目の前にすると正解なんてないのに、ひとつ正解が見つからないと思って、「私は親としてダメなのでは」と自己嫌悪し、自己肯定感が低くなり、負の連鎖になっているのではないでしょうか。それはつらいですよね。

汐見稔幸さん 叱ると怒るを区別するのは難しいですよね。ときどきカッとなって叱ったり怒ったりしてしまうのはしかたがありません。ただ、「ちょっとやりすぎたかな」と思ったら、あとで上手につじつまを合わせておけばいいんです。大日向さんが言ったように、子育てには「こうしないといけない」という正解はありません。

発達・発育が心配

アンケートで3番目に多かったのが「発達・発育が心配」です。

パパ・ママたちの声

アンケートにはこんな声が寄せられました。

✉ 発達障害なのではないかと心配。つい他の子どもと比べてしまう。 (神奈川県 お子さん3歳・4か月)

✉ 3か月健診で首すわりが完全でなく、再検査になりました。発達の早い子を見ると劣等感をもちます。 (長野県 お子さん1歳)

✉ 息子の発達がゆっくりで不安です。他の子どもと比べてもしかたがないことはわかってるつもりですが、自分の子育てがよくないからではないかと落ち込みます。 (埼玉県 お子さん1歳8か月)

りんたろー。さん(MC) コミュニケーションを求める一方で、まわりを見ると比べてしまい、思い悩んでしまうのですね。

大日向雅美さん 「うちの子は遅いのではないか」は定番の悩みですね。発達曲線は大体の目安ですが、目安と考えずに「いちばん下にいる」と思ってしまう。「普通」という言葉にとらわれて、「うちの子はうちの子」となかなか思えない。個性に気づく意味では他の子と比較するのもわるくありません。ただ、違いに気づいたときに、「自分の子に足りない」と考えてしまうこともあります。多くの親が悩んでいますね。

汐見稔幸さん 私は発達の障害を「育ちの個性」と言っています。心配なときは、身近な所で相談することが大事です。行政は、心配を抱えている親が気軽に相談できる場所を一生懸命作ろうとしています。とにかく相談に行く。そこにはプロがいますから、安心につながるのではないでしょうか。保育園、こども園、幼稚園でも、子どもの育ちをきちんと引き受けようと取り組んでいるところも増えてきています。自分ひとりだけで抱え込まないでください。

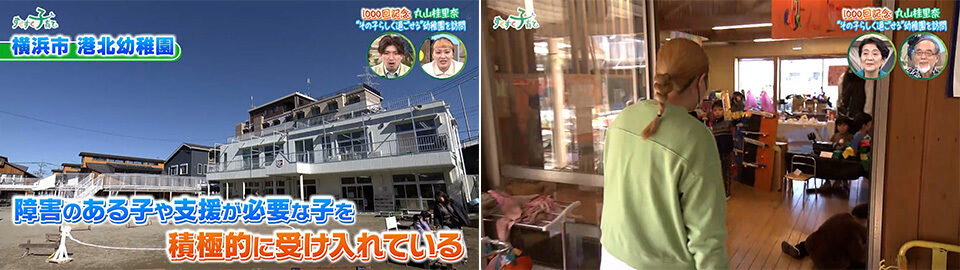

その子らしく過ごせる幼稚園

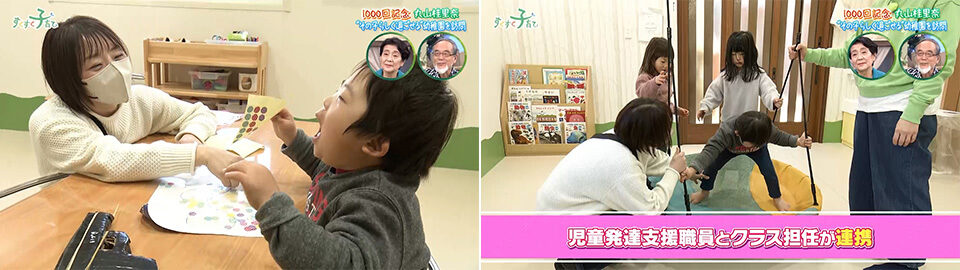

ここで、特性のある子どももその子らしく過ごせるという幼稚園の様子を紹介します。

丸山桂里奈さんが訪ねてきました。

横浜市にあるこの幼稚園は、障害のある子や支援が必要な子も積極的に受け入れています。どんなふうに過ごしているか年長クラスにお邪魔しました。

この日の活動はリレーです。ダウン症の子も一緒に参加します。みんなが一緒にできる方法を考えたんです。

それは専用の台車。動くのは好きで、上手に走れないけど、お友だちが押してくれる台車がお気に入りです。

「よーい、ドン!」で、リレーが始まりました。みんなと一緒に台車で走り、バトンをつなぐことができました。

でも、いつも友だちと一緒だと疲れてしまうこともあります。そんなとき、園とつながった場所にある児童発達支援事業所「ゆわっこのおうち」で過ごします。ここでは専門のサポートが受けられ、1日に10人ほどの支援が必要な子どもたちが利用しています。園と自由に行き来でき、その子のペースにあわせて過ごせるのです。

児童発達支援の先生(発達支援の専門家)が見守って、困っているときは手助けします。児童発達支援の先生とクラス担任が連携して、友だちとの橋渡しもしています。

児童発達支援の先生に話を聞きました。

児童発達支援の先生 この子が嫌がってるときには気持ちを伝えてあげるのが仕事だけど、子どもたちが一緒に考えていけるようにすることも大事です。これまで集団生活をしたことがなかったけど、園に来てから、自分で試したい気持ちがでてきて、いろんなところに行くようになりました。友達が階段の上り下りしてる様子を見て、スタスタ歩けるようにもなりました。

たくさんの友だちと過ごすことで、できることが増えいったそうです。

園の子どもたちにも変化があったといいます。

「階段あるよ、手をつなぐ?」と手をとると、まわりの子どもたちから「だいじょうぶ、のぼれるから」と注意されました。助け過ぎないことも大事ということを、みんながわかっているのです。

担任の先生に話を聞きました。

年長クラス担任 周りの子は相手を思うところが成長したように思います。リレーの参加のしかたをみんなが一生懸命考えて、一緒に走りました。周りの子の『あの子はあれが好きだよね』を見つける力にも驚きました。だから、あの子も楽しんでいるんです。

この園での毎日は、みんなが楽しみながら成長することができるんですね。

りんたろー。さん(MC) 特性がある子とない子を分けるのではなくて、同じ空間で、グラデーションの部分を子どもたちがきちんと自分たちで考えて、自主的にしているところがすばらしかったです。

大日向雅美さん 小さいときの発達のゆっくりさや発達に課題があることが個性だというのは、その通りだと思います。私たちが個性として受け入れるためには、その個性をあるがままに受け入れられる組織や環境が必要です。それによって周りの子たちもいろんな成長のしかたをしてくれて、大人になることが楽しみに思いました。

汐見稔幸さん 子どもには「他の子を手伝ってサポートしてあげたい」という気持ちが本能のようにあるのではないでしょうか。誰かの役に立つことがうれしいのです。このような園が増えていくと、先生が特別に配慮するより、みんなでやっていけば、いつの間にか仲間のひとりになっていく。受け入れる側の子どもたちが、自然にそういった形を作ってくれるように感じます。このような場所が増えていくといいですね。

前編を振り返って

りんたろー。さん(MC) 「すくすく子育て、1000回記念モヤモヤアンケート」前編はここまでです。紹介した悩みについてどう感じましたか?

大日向雅美さん 1300人ほどのママ・パパたちが、こんなに悩んでいるのかと思いました。でも同時に、こんなに悩んでくれているんだとも思いました。みなさんが、胸をはって「子どものこと、子育てのことを一生懸命、大事に考えているんだ」と思っていけたらいいなと思います。「悩むってすてきだな」とプラスに転換したいですね。

汐見稔幸さん 子どもが減って、地域で一緒に育てる環境もだんだんなくなってくる中で、悩みを抱える親がこんなにも多くなっています。この番組を通じて、もっと発信しないといけませんね。感じとって、学んだパパ・ママたちが、それをヒントに子育てして、「こんなに楽になるんだ」となるんだと。そう改めて思いました。

りんたろー。さん(MC) 番組が近所のおじちゃん・おばちゃん、ママ友・パパ友の代わりになれていたらいいですね。

丸山桂里奈さん(MC) たしかにそうですね。

もしも生まれ変わるとしたら、また親になりたいですか?

最後に、全国のパパ・ママたちに質問した「もしも生まれ変わるとしたら、また親になりたいですか?」の答えを紹介します。

💬なりたいですね。大変なことが多いかもしれないけど、子育てをして親の苦労も知れました。いろんな人に優しくできる気持ちが持てるようになったと思います。家族が増えるとうれしいですね。 (熊本県 お子さん3歳・11か月のママ)

💬もちろんなりたいです。子どもがかわいいから、単純にすごくかわいいです。 (熊本県 お子さん1歳4か月のパパ)

💬出産は大変だったけど「産んでよかったな」と毎日思って、幸せな気持ちになっているので、生まれ変わっても親になりたい。 (北海道 お子さん1歳1か月のママ)

💬なりたいです。それまで自分がいちばんに生きてきていたけど、「こんなに大切なものがあるんだ」と子どもに教えてもらえました。 (滋賀県 お子さん7か月のママ)

💬なりたいですね。この記憶を持ったまま、また子育てしたいかな。 (北海道 お子さん3歳のママ)

💬なりたいです。なんならもうひとりほしいくらい、子どもはかわいいです。 (福岡県 お子さん4歳・10か月)

💬こんなにかわいいんだと実感がすごくて、もうこの子たちがいないのは考えられません。2人が望んでくれるなら、また母親にさせてほしいと思ってます。 (北海道 お子さん3歳・2歳5か月のママ)

💬なりたいですね。「ママ、ママ」って来てくれるので、娘からの愛情がうれしいですね。 (北海道 お子さん1歳1か月のママ)

💬なりたいです。この子に恵まれてとても幸せです。ママにしてくれてありがとう。怒ってばかりでごめんね。 (高知県 お子さん3歳・3か月のママ)

次回は後編、全国のパパ・ママにアンケートから見過ごすことができない悩みを考えていきます。

PR