【嫌がる子どもに薬を飲ませる時に知っておきたい情報】

保育園・幼稚園などの新生活がはじまり、集団生活においてはどんなに気をつけていても子どもの感染症リスクは高まります。

病院では、つらい症状を緩和してくれるさまざま薬が処方されますが、早く元気になってもらうためにも薬を飲んでほしいのに、なかなか飲んでくれないというのがママ・パパの悩みごと。

そんなときのために、薬をゼリーで包んで飲みやすくしてくれる便利な商品(服薬補助ゼリー)が「おくすり飲めたね」です。でも正しい使い方をしないと、せっかくの商品の機能を100%引き出すことができず、結局うまく飲めなかったということになってしまいます。いざというときに役に立つ、正しい使い方を株式会社龍角散に教えていただきました。

![]()

■「おくすり飲めたね」の使い方徹底ガイド

<選びかた編>

「おくすり飲めたね」には、いくつかの種類があります。

薬の種類によって使い分けるのがおすすめです。

【いちご味】

お子さまが好きないちご風味で苦手な薬も飲みやすくなります。

粉薬のほか、漢方薬「小青龍湯」の服薬におすすめです。

【ぶどう味】

ぶどう味は最近のお子さまに人気の味です。ぶどう色なので、薬を包み込んだら見えにくくなります。

粉薬のほか、漢方薬「葛根湯」「麻黄湯」「抑肝散」などの服薬におすすめです。

【チョコ風味】(チョコレートは使用していません)

抗生物質や苦い薬(ステロイド剤)や漢方薬の苦みで服薬できない場合におすすめです。

1回使いきりのスティックタイプです。

![]()

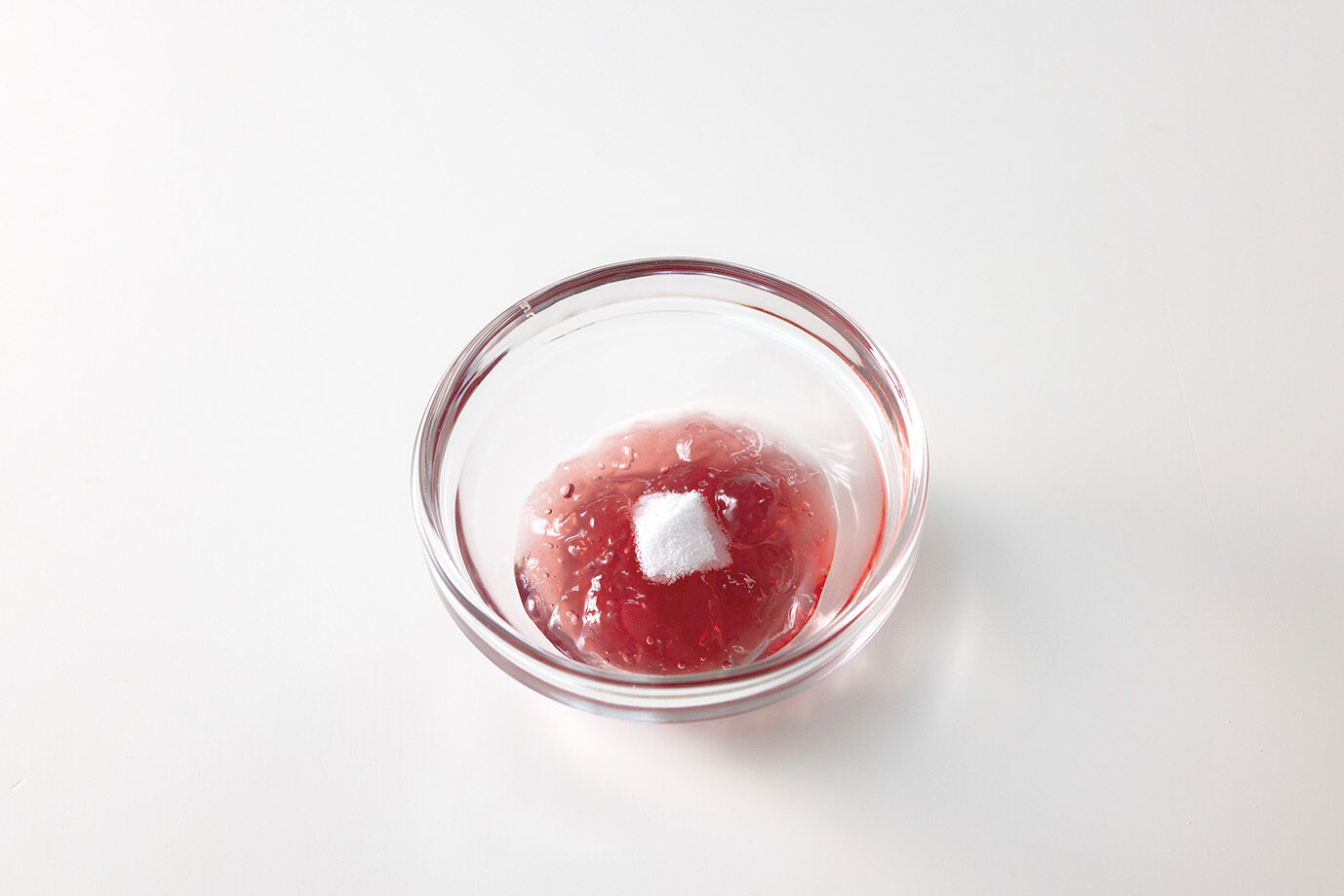

<準備編>

お子さまが“ごっくん”しやすいように、ママ・パパの準備も必要です。

【容器】

ゼリーで薬を包み込む作業をしやすい、少し深さのある平らな器を使いましょう。

×コップなど深い器はダメ

コップなど深い器は、作業しにくいのでおすすめしません。

【スプーン】

お子さまが一口で飲み込むには、ティースプーンぐらいの大きさのスプーンが最適です。

なるべく一口ですぐにかまずに飲み込めるように、ゼリーの量も多すぎないように準備しましょう。

なお、5歳未満のお子さまには一口でゼリーを飲み込めるように、より小さいスプーンを使ってください。

×大きすぎるスプーンを使う

カレースプーンなど大きすぎるものは避けましょう。ゼリーの量が多すぎて、飲み込みがうまくできず、場合によっては誤嚥の原因になったりします。

【薬の量】

ゼリーで全体が包み込める程度の量の薬を入れます。薬の量が多い場合は何回かに分けましょう。

×いちどに全部入れる

粉薬をいちどに全部入れてしまうと、ゼリーで包み込みにくくなります。

【包む】

ゼリーの上にのせた粉薬をティースプーンで包み込み、すくいとって飲ませます。

注)薬をゼリーで包み込んだら、時間を置かずに飲ませしょう。薬によっては時間の経過と共に苦みが出てくることがあります。

×ゼリーと薬を混ぜる

注)漢方薬を服薬する際は、大さじ1杯程度のゼリーを容器に出し、漢方薬1回量全量を出してスプーンでよく混ぜ合わせ、スプーンですくいとり、何回かに分けて飲ませてください。

![]()

<使い方編>

② 薬(顆粒剤・散剤・錠剤・カプセル剤)をゼリーの上にのせる

③ 薬をゼリーで包み込む

④ すくってかまずに飲み込む

《上手に服薬するコツ》

「おくすり飲めたね」だけをスプーンですくい取り、舌の真ん中あたりにおいて(舌の奥の方にはおかない)、ゴックンする練習を何回か繰り返してからゼリーで包み込んだお薬を飲むとうまく飲めるようになります。

![]()

<心構え編>

お子さまを薬嫌いにしないように心がけましょう。

【NGワードに注意】

「おくすり飲まないなら、勝手にしなさい」

「ママはお仕事行かなきゃならないの、早くしなさい」

「さっさと飲みなさい、ぐずぐずしないで」

子供にとって『薬』は飲みたくないもの。強い口調は行動する心を閉ざしてしまうことにも。

「お願い、苦いけど我慢して」

「おいしくないけど、我慢して」

服薬前の余計な説明は、警戒心をあおり逆効果

【飲み込み終わるまでしっかりと見届けて、上手に飲めたらほめてあげましょう】

上手に使って、服薬タイムを乗り切りましょう。

情報提供:株式会社龍角散

PR